权威学术期刊研究引质疑

6月20日一篇发表于美国《科学》周刊上的题为“全球公民的诚信度”(Civic honesty around the globe)的文章日前以其哗众取宠的结论,引发了不小的争议。

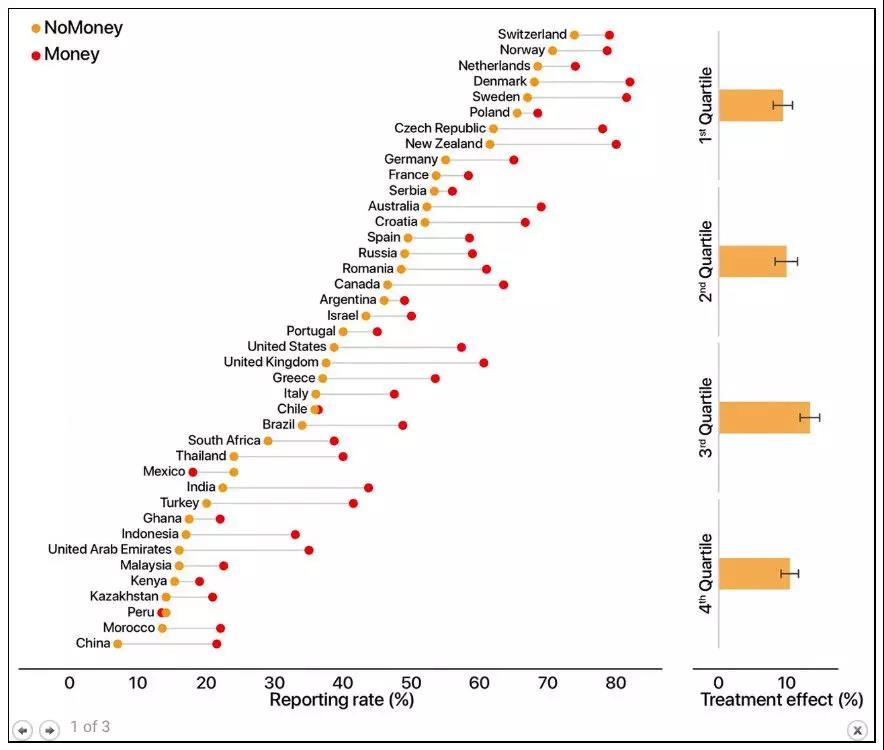

一个由来自瑞士苏黎世大学、美国密歇根大学和犹他大学的社会行为学研究团队在40个国家同时对数千人进行测试,调查被研究对象在拿到别人“丢失”的钱包后的表现。结果表明,不同国家的人对“拾到的”钱包是否会主动归存在很大差异,他们的结论是:瑞士和斯堪的纳维亚国家(北欧)的人最为诚实,而中国人的诚信在40国中排名垫底。

在研究文章中,研究人员讲述他们将事先准备好的17000多个“遗失的”钱包,托付全球40个国家的355个城市的公立或私立机构,并且统计有多少人通过钱包里预留的联系邮箱联系研究人员,通过汇总主动联系归还的情况,来研究诚信与利己之间的关系。

虽然《科学》杂志在学术界享有很高的地位,但该文在发表后依然惹来了不少的质疑,其调查对象的片面性、检测方法的非典型性和方法与结果的相关性等方面,都带有极大的缺陷,草率得出的结论和形成的误导“全球公民诚信度最低的是中国人”更是让素来隐忍的中国人也都不能忍了。

在这场实验中,研究者将钱包分为三种:第一种放有名片、购物单和钥匙;第二种增加了小额货币;第三种则是相对大额的货币(仅限英国、美国和波兰)。选定的投放机构对象包括:银行、剧院博物馆或其他文化场所、邮局、酒店、警察局,法院或其他公职单位的接待员。在接下来的100天里,看预留的邮箱会接收到多少反馈。

研究的结论是:中国的“反馈”是最低的。由此得出的误导判断是:全球公民诚信度研究中国人是最低的。

首先是选取的研究对象,中国的接待人员服务的工作量远超其他国家,他们经常处于高压和紧张的状态下,在收到托付之后,因为钱包里没有钱或者很少金额,也没有重要的个人物品,他们很有可能在漫长而繁忙的工作之后忘记了这个钱包。

其次是以主动找寻物主作为检测方法,也存在具体的国情差异,在今天的电子支付较为普遍的中国大城市,人们已经很少使用钱包了,没有重要物品如大额现金、身份证、驾驶证的钱包甚至会被认为是丢弃物。遗失者主动寻找,多半是可以在接待人员那里找得回来遗失物,但是要接待人员主动联系遗失者,很可能被认为是小题大做。

最后也是该研究最让人诟病的是,拿失物招领的比例,而且是发送电子邮件的比例衡量诚信度,这之间的关联性可以说是微乎其微。试验统计的实际上是主动联系失主的比例,其实验结果也显示,有钱的钱包比没钱的钱包的联系更多,大额的钱包比小额的钱包联系更多。那么,这个数据反映的根本就不是诚信,而是这个钱包是否值得联系失主才是试验的直接指标。这也是可以解释,为什么在电子支付最发达的中国,这个比例是最低的。

不少社会学的研究人士表示,对于这种从试验角度都算不得严谨的报告,居然能够登上国际学术的顶级期刊,实在是让人失望。

中国人的诚信禁得住考验

在中国,电子移动支付已经普及各大城市,支付宝作为移动支付的重要服务商,在中国人的诚信评估方面已经积累了大量数据。仅以支付宝做过的两个实验为例:支付宝4年前在北京、杭州等城市设立过无人超市,在没有任何外力和人为监管的情况下,付费的比例是62%;4年后的今年,根据支付宝在郑州、东莞、上海、成都等城市做的“信用借还”试验,无人货柜上的生活用品、玩具等物品,归还率均超过了9成,其中郑州、东莞的归还率更是达到了100%。

由此,我们可以看到,诚信不仅是中国的传统美德,在群众中有着广泛的文化基础,而且随着近年我国社会主义核心价值观念的深入人心,诚信教育、信用经济也得到了长足进步,信用社会的全民共建已经成为国家战略、行业准则、企业道德和全民共识。

李克强总理在国务院常务会议上强调:“建设社会信用体系,让失信者在全社会寸步难行。”《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》提出的“完善社会信用体系,提升国家软实力和国际影响力,推动建立客观、公正、合理、平衡的国际信用评级体系”的目标正在逐步成型。我国企业信息公示制度、企业信用约束制度、企业统一社会信用代码制度、政府部门涉企信息共享制度相继建立完成,“国家企业信用信息公示系统”上线并开始发挥作用,企业自律、行业自律、社会监督、政府监管的社会共治系统已经具备雏形。

中国是一个以诚信为美德的文明国家,信用经济已经深入中国人生活的方方面面,诚信正在成为推动中国经济转型升级的一股重要力量,蚂蚁信用、租个共享骑车,免押金租房,分期消费,都是信用经济的在老百姓生活中的具体体现。

诚信,在中国已经不仅仅是美德了,更是财富。