近日,一款名为“ZAO”的换脸社交软件在朋友圈刷屏,不少人称自己“刷了一整夜”。“ZAO”的快速走红引发了群体围观,很快这款app的用户协议就引发了质疑,并因为人工智能换脸的存在的巨大安全和隐私泄露隐患引发了公众担忧。

2019年9月3日,针对媒体公开报道和用户曝光的应用程序ZAO用户隐私协议不规范,存在数据泄露风险等问题,工信部网络安全局对软件的拥有者北京陌陌科技有限公司(下称:北京陌陌)负责人进行了问询约谈,要求其开展自查整改,依法依规收集使用用户个人信息,规范协议条款,强化网络数据和用户个人信息安全保护。

同时,工信部网络安全局还要求北京陌陌要进一步加强新技术新业务安全评估,切实采取有效措施,积极防范自有业务平台被利用实施电信网络诈骗等风险隐患。对此ZAO运营团队回应称,将严格按照法律法规和各主管部门的要求,按照更加严格的标准,全面加强内容管理、完善各项管理机制,确保用户个人信息安全和数据安全。

近两年随着法治宣传和个人权益意识的提升,公众对于个人信息保护越来越重视,但仍有不少企业敢于“铤而走险”,甚至一些名声在外的知名企业也屡屡犯禁。在用户个人信息保护领域,是不能存在任何侥幸心理的。

当前信息社会,用户个人信息的获取变得异常简单,同时也是数据信息的安全造成了巨大威胁,信用经济正是蓬勃发展之际,却也遭遇了最严重的威胁,企业的数据库、服务器、用户信息一旦出事,企业要付出的代价是难以估量的。

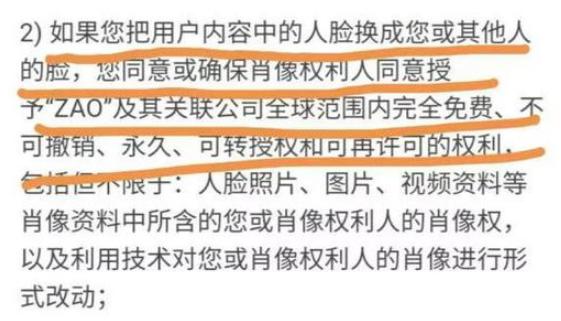

此次引发争议的正式“ZAO”的用户协议,在协议中,本应体现双方信任与互信的文本条款中,居然明目张胆地写明了存在明显个人信息滥用风险的霸王条款。在用户个人信息保护领域,没有妥协的余地。在健全的法规面前,旨在良性经营的企业,按章办事责无旁贷。短期内,严苛的信息保护制度会掣肘企业的商业化尝试,使之丧失不少竞争优势,但从长期看,保护用户,就是保护企业自己,只有那些用户信息保护妥当的企业,才能长久地保证运营安全,进而赢得用户信任、赢得竞争长跑优势。

在此前国家发展改革委员会副主任连维良在关于社会诚信建设召开的会议上曾明确提出“大幅提高失信成本”的具体做法:包括失信者失信记录广泛共享,增强多重监督,跨地区、跨行业、跨领域联合惩戒,依法依规问责失信行为责任主体、责任人等。

希望今后,不再有玩弄消费者信任的企业和经营行为出现,建议将信用监管前置于工商审核之中,加大对失信企业及其实际控制人的限制,并继续根据不同企业的不同信用状况实行差别化监管,即对于信用状况好、风险小的市场主体,合理降低抽查比例和频次,尽可能减少对市场主体正常经营活动的影响;对于信用状况一般的市场主体,则执行常规的抽查比例和频次;对于存在失信行为、风险高的市场主体,则增加抽查比例和监管频次。这样,或可大幅降低企业在经营中的失信行为风险。